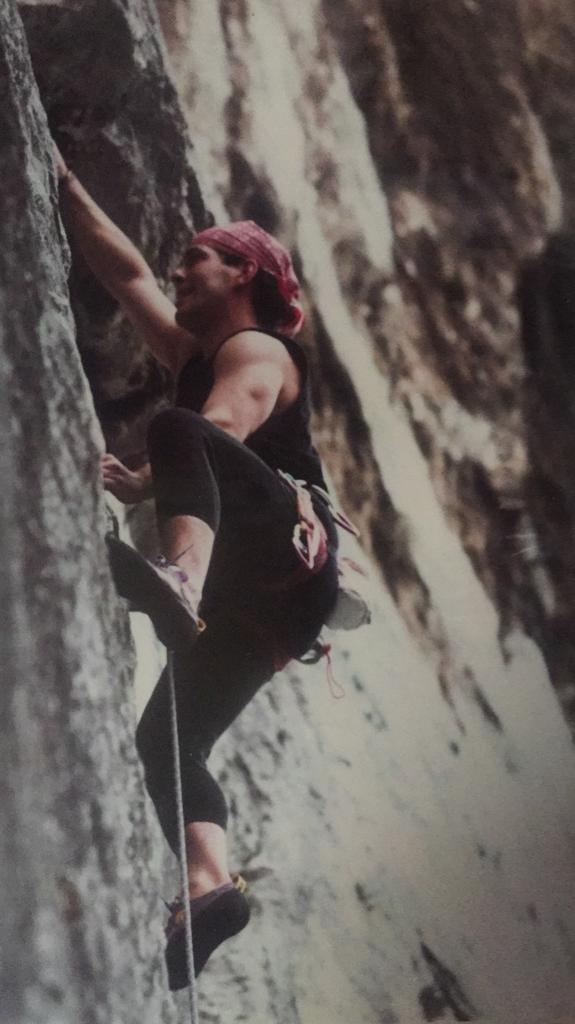

Un ritratto di Sandro Chignola

Chissà come funzionano poi queste cose.

Nel firmamento dei ricordi ci sono punti che brillano più di altri, e non è certo un fatto legato al tempo di frequentazione, ad abitudini che si sono instaurate e che, in un certo senso, segnano la nostra personale “pellicola fotografica” con la permanenza. No! Quel bagliore è il risultato di qualcosa che ha lasciato traccia per la sua intensità, infischiandosene del tempo in cui è rimasto nelle nostre personali esperienze.

Sandro è brillante, addirittura sfavillante. Non in parete, certo, ma nel parterre.

Con Chignola in falesia, tra un “vado io” e un “ti tengo”, puntualmente andava in scena uno show: lo spettacolo della parola usata come piccone per scardinare, sempre e sistematicamente, i luoghi comuni. Dissacrante, lucido e mai scontato, non ha mai avuto le “phisique du role”, né del climber né dell’intellettuale. Un culturista in falesia che argomenta come Cacciari… ma più riservato e nascosto.

Siamo negli anni 90. Apparivi in falesia dopo le ore di insegnamento nei licei, molte volte ti legavi in cordata con Nicolino Sartori. Lo yin e lo yang tenuti insieme da una corda: i saperi del corpo dell’atleta e i saperi concettuali del filosofo; che poi, ma sarebbe lungo dimostrarlo, sono gli stessi saperi!

Sapevamo poco di te ma questo è sicuramente quello che tu volevi si sapesse dei tuoi studi.

Oggi, Sandro Chignola è una di quelle brutte creature che si pongono tra le divinità e gli animali e per questo sono marchiate a fuoco con la parola “Filosofo”.

No, non la insegna – come fanno in tanti – al bar! È professore di Filosofia politica presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova.

È autore di numerose monografie, centinaia di saggi ed è collaboratore delle pagine culturali de “Il manifesto”.

Del suo passaggio a Ceredo sono rimaste le risate strappate ai vari climber mentre tentavano di riposare prima del “crux” e, cosa molto importante, i nomi dati alle vie.

“Una via senza nome è una via senz’anima”, diceva un noto climber ligure. Ed è Sandro che ha soffiato l’anima dentro quei tiri che (solo poi) sono divenuti storici: Apokatastasis, Wakan tanka, Kinesis, Anima Mundi, Dies irae…

Chissà, forse risuonava forte in Sandro qualche scritto di Faulkner e la convinzione che i nomi, le parole, sono solo “una forma per riempire un vuoto[1]” … e allora non restava che creare delle forme belle, che suonassero bene in bocca all’inutile e povero climber nel mentre rievoca la sequenza di quel tiro o che si ritrova suo malgrado a sognarlo.

Poi, il tempo passa e ognuno va per la sua strada, le tue hanno spesso nomi italiani o argentini, altre volte sono scritte nella lingua del paese che ospita le tue conferenze.

L’ultima volta che ci siamo incontrati stavi cambiando casa. L’enorme libreria che arredava il tuo appartamento doveva essere trasferita da Verona a Padova. Eravamo in tre, io, tu e Luca Gelmetti: tutto un riaffiorare di ricordi e memorie su Ceredo che assumevano gli odori e i rumori del tempo e che dopo alcuni anni ti ho chiesto di tirar via dall’aria e di mettere su carta: verba volant, scripta manent!

Ed eccolo qui quello scritto, in tutta la sua bellezza!

Scrive Sandro:

“Ceredo fu per noi una scoperta. La voce girava e giravano indizi. Arrivai al sentiero trovando la vecchia Ritmo di Luca. Mi addentrai nel bosco come a un rito di iniziazione. Le svolte tra gli alberi nulla lasciavano intravvedere delle pareti che cercavo. Più sopra, poco prima di uscire dalle frasche, iniziai a sentire le voci. Sbucai allora sotto la roccia incombente: le prime placche, il settore delle vie brevi con ancora le corde fisse dei chiodatori, poi la sezione che lasciava intuire il futuro.

Ceredo fu per noi un nuovo inizio. L’innesco del movimento. Qualsiasi movimento è il punto di svolgimento tra un non più e un non ancora. Sulla roccia di questa falesia si produsse lo stacco tra quello che era stato e quello che poteva essere: si sciolse l’ambiguità tra un’arrampicata intesa ancora come «alpinismo» – la vicina Stallavena, le placche di Ceraino o di Garda, i fantastici multipitch di Brentino – e il puro gesto atletico dell’arrivare – semplicemente e solo per arrivarci – in catena.

Eravamo una banda di disertori. Lo eravamo da tempo. Si frequentava più la Valle del Sarca o Arco che non il veronese. Cementando amicizie e annusando il nuovo che arrivava. Trovando Ceredo, avevamo infine trovato casa. Iniziarono a chiamarci i locali. Una cospirazione di atleti che conosceva i segreti delle canne e delle tacche.

Fu una sorta di nuovo inizio. Fu Peci a calare dall’alto la prima corda e a convincere poi il trapano e la generosità di Beppo a incidere la soglia tra il vecchio e il nuovo. Fu Fabio quello che vide la linea sul bianco e con essa quello che ancora non c’era. Luca si tagliò i lunghi capelli che aveva quando lo avevo conosciuto. Andrea fu forse il primo a portarsi integratori per affinare oltre il limite il suo corpo da modello. Nicolino & Lele erano i veggenti che tracciavano salite dove altri non vedevano nulla. Ciò che si liberava era la possibilità di giocare a inventare e a inseguire la difficoltà pura. E di poterlo fare «a casa». Per questo si taceva con gli altri e si custodiva come un segreto – accudendolo insieme e mantenendo il posto pulito – il luogo dell’agone. Le regole di ingaggio ciascuno le stabiliva da solo e con sé stesso. Ciò che veniva stretto era il nodo singolare tra il desiderio e il limite di ciascuno di noi.

Quello che si apriva erano una sfida e un rilancio. La sfida a ciò che eravamo stati e il rilancio del mettersi ogni giorno di nuovo in discussione. Arrampicare a Ceredo voleva dire sporgersi oltre la serie dei movimenti e dei gesti che si sapevano fare. Forse è per questo che mai, personalmente, ho scalato sulle placche intermedie sulle quali altri si scaldava e dove, per lo più, iniziò a soggiornare chi veniva da fuori. Placche brevi, sulle quali ho sempre sospettato – era questa la sensazione che mi dava il grigio del calcare – di poter riprodurre sequenze note.

Ceredo era per me la parete centrale: l’inseguirsi delle canne che mi faceva ogni volta a tornare alla mente le fughe per organo di Bach; era la fascia di strapiombi impossibili sulla destra. Il settore iniziatico nel quale alcune vie portano nomi in latino e in greco antico. Dies Irae, la prova ultima: condanna e salvezza. Apokatastasis, il ringiovanirsi del mondo dopo il consumarsi delle cose; Hexis, la parola che in Aristotele indica la pura attitudine e che indica per cosa, una cosa sia fatta. Qui l’adozione del termine voleva dire che solo nel movimento il movimento dello scalatore sarebbe pervenuto alla sua verità. La catena afferrata come afferramento di sé. E il pendolo larghissimo che ne sarebbe seguito – ancora ricordo Luca appeso a braccia aperte e a occhi chiusi nella vasta oscillazione sulla valle dopo aver liberato il suo primo 8a – come il premio per aver raggiunto il fondo di sé stessi e aver prodotto la consonante risonanza tra ciò che si era voluto e ciò che si era ottenuto.

Si guardava sempre più in là. Un in là collettivo – lo spostamento del grado di difficoltà della falesia – e un in là singolare, dato che ognuno di noi aveva come obiettivo il miglioramento della sua personalissima (nel mio caso: sfigatissima) prestazione. L’arrampicata si faceva puro gesto atletico. L’atletismo, un mettere costantemente alla prova sé stessi e sfidare il repertorio dei gesti e delle risorse fisiche che ciascuno e ciascuna di noi aveva a sua disposizione. Si assisteva al passare delle stagioni come a un perenne ringiovanire delle cose. E a ogni primavera si sapeva di avere altre vie a disposizione per poter rilanciare la propria immaginazione.

Non eravamo più «rocciatori» e Ceredo non era una palestra. Era il luogo di irruzione e il condensato della pura gratuità del lancio. Il lancio aborrito dagli esteti delle placche. Ci si slanciava verso traguardi che, di lì a poco, avrebbero spostato fino all’impossibile i limiti dell’arrampicata. E noi lo sapevamo, in fondo. Ogni anno una lettera in più si accostava al grado 8 che mai si era visto a Verona. La roccia strapiombante a disposizione era molta e la si guardava come a qualcosa che ci poteva costantemente portare più in là a ricercare la verità di noi stessi. Anche i tracciatori cambiavano. Appesi alla grotta non stavano più i santi protettori della generazione che ci aveva preceduto. Ora erano i ragazzini che chiodavano le vie sulle quali avrebbero specchiato la propria irriguardosa giovinezza. Tutto era nuovo e, forse, a qualcuno non piaceva. Ma a noi, i «locali», poco importava: Ceredo era la nostra storia e la nostra rottura con tutto quello che sino ad allora si sapeva. Cambiarono i giri; cambiarono le persone. E chi continuava a frequentare le vecchie falesie lo si vedeva poco sotto la parete.

Fu per noi una larga sosta. Sospesa tra ciò che non eravamo più e quello che saremmo diventati. Alcuni riscoprirono la montagna, anche se con spirito del tutto nuovo. Altri, ad altro decisero di dedicare il proprio tempo e le proprie energie. Ma Ceredo resta lì. Con la sua storia e il suo presente. Con le prese intrise di sudore e le sue sempre nuove opportunità di sfida. Per chi abbia voglia di provare a sé stesso sin dove può arrivare.”

È con queste parole che Sandro Chignola regala un soffio d’eternità a Ceredo.

Oggi, Sandro, rileggo queste righe e capisco che ti son debitore di una primavera che ho vissuto a tempo scaduto tramite la “filosofia”.Tant’è che ancora oggi ricordo le tue battute di spirito che, a dimostrazione della mia mediocrità, spesso mi ritrovo tra le labbra ben sapendo non esser mie. Il rammarico è forse quello di non aver mai chiodato il tiro che avrebbe meritato il nome che sognavi di dare: “La cueva de la nada”. L’omaggio a Baltasar Gracián che tanto auspicavi non ha trovato una via, il nome è arrivato troppo in anticipo sul tiro e per questo mi sento tanto un “Leviatano” (ma queste son metafore che capisci solo tu!).

In verità, Sandro, mi è rimasto un sogno che nasce da quando ero alle prese con “Gelida” e, mentre tentavo di “tornare nuovo” alternando le braccia sull’ultimo riposo che precede l’uscita dal tetto, per farmi ridere e cadere mi hai urlato: “se rinasco, voglio essere biondo e forte come Tosi”…

Sappi Sandro – e ci ho messo vent’anni per capirlo senza sapere se avrò mai il coraggio di farlo – che se dovessi essere nella platea di un tuo seminario, per farti ridere e cadere (dalla sedia), sarei pronto ad urlarti: “se rinasco, voglio essere lucido e acuto come Chignola!”.

Andrea Tosi

N.B. Articolo scritto per la rubrica “Divagazioni” del King Rock Journal.

Per non perderti nulla di questo nuovo progetto: clicca qui -> https://cutt.ly/wL9p2fx

[1]Mentre morivo, William Faulkner.